L'exposition "Folklore" au Centre Pompidou-Metz

J'ai récemment pu visiter l'exposition Folklore au Centre Pompidou-Metz, avant qu'elle parte pour le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille.

Quel lien avec un blog de généalogie ? Le folklore, littéralement le "savoir du peuple", évoque la collecte du patrimoine matériel et immatériel des peuples, et a forgé une certaine représentation des ancêtres, avec leurs coutumes, leurs costumes régionaux...

L'exposition propose un dialogue entre les différentes notions liées au folklore et la création artistique de l'époque moderne et contemporaine qui s'en inspire, le revendique, le réinterprète, ou porte sur lui une vision critique.

Plus de 360 œuvres et objets sont exposés, plus de la moitié proviennent du Mucem (et de l'ancien musée des Arts et Traditions populaires qui l'a précédé). Mon propos n'est pas ici de proposer une vision exhaustive de cette exposition très riche, mais d'évoquer quelques œuvres qui m'ont particulièrement intéressée.

Les peintres inspirés par le folklore breton

La première salle de l'exposition est consacrée à la Bretagne.

Au XIXe siècle, plusieurs peintres, comme Paul Gauguin, Paul Sérurier et les Nabis, sont attirés par la Bretagne "exotique" dont ils peignent les habitants en costumes traditionnels, dont ils évoquent les rituels et la spiritualité, recherchant un certain "archaïsme" originel, non dénaturé par l'industrialisation.

"J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif." - Paul Gauguin

Parmi les autres artistes inspirés par le folklore, l'exposition présente Vassily Kandinsky, qui participa à des études ethnographiques en Russie, Natalia Gontcharova qui s'inspire des loubki, gravures populaires russes, Constantin Brâncuși qui crée "Maiastra", un oiseau inspiré du folklore roumain...

Les folkloristes

Au XIXe siècle, et dans un contexte où l'industrialisation et l'uniformisation font disparaître des pans culturels ruraux et régionaux, des érudits et collectionneurs se mettent à étudier le "folklore" avec une méthode empirique : ils sont appelés les "folkloristes". Ils commencent à collecter les chants, les contes, les objets, à dessiner les costumes, à documenter les rites, etc.

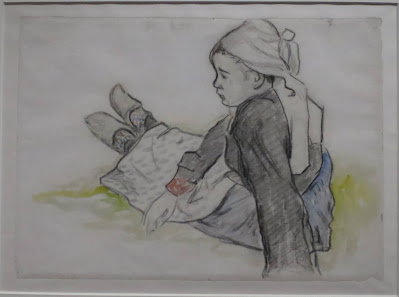

François Hippolyte Lalaisse, Femmes de Pont-Aven et Concarneau,

illustration préparatoire à la publication Galerie armoricaine Costumes & vues pittoresques de la Bretagne, 1843.

Mucem, Marseille.

Certains folkloristes élaborent les premières méthodes de collectes. Arnold Van Gennep, auteur des Rites de passage, réalise des centaines de cartes de la France avec des particularismes par département. D'autres ouvrent les premières expositions et musées ethnographiques, comme au palais du Trocadero, où sont même présentées les caractéristiques anthropométriques de chaque région.

Mange-t-on des crêpes ou des beignets pour Mardi Gras?

Arnold Van Gennep, Carte de France des mets cérémoniels pour Mardi Gras.

Mucem, Marseille.

Ces études donneront naissance à l'ethnologie et à l'anthropologie. L'âge d'or du "folklore" se situe dans les années 1930 ; en France, il est remplacé en France par l’expression "arts et traditions populaires", à l’initiative de Georges Henri Rivière, qui créera le musée du même nom à Paris.

Entre critique

Le "folklore" est néanmoins un terme assez controversé. Il peut être aussi le support d'un discours politique, régionaliste ou nationaliste. Par exemple, il a été utilisé par le Régime de Vichy qui prônait le retour à la terre et aux valeurs paysannes.

Plus récemment, certains artistes posent un regard critique et amusé sur le folklore, sur lequel s'appuie l'industrie touristique pour attirer les touristes du monde entier - entre authenticité et stéréotypes. Ainsi, Valentin Carron s'interroge sur l'authenticité du folklore suisse : il fait appel à un artisan spécialisé dans les noms de chalets en fer forgé pour forger le mot "Authentik", à l'orthographe modifiée.

Pour finir et faire un lien avec la Normandie, voici une illustration diffusée au début du XXe siècle siècle par les images d'Epinal pour évoquer les traditions des régions :

Gravure intitulée Derniers vestiges de traditions populaires en France, éditions Pellerin, 1908.

Mucem, Marseille.

Exposition "Folklore", du 21 mars au 4 octobre 2020 au Centre Pompidou-Metz, puis du mercredi 4 novembre 2020 au lundi 22 février 2021 au Mucem de Marseille.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour vos commentaires