Moselle Déracinée : une exposition sur l'évacuation des Mosellans pendant la Seconde Guerre Mondiale

La Moselle commémore les 80 ans de l'évacuation des mosellans lors de la Seconde Guerre Mondiale. Une exposition sur le thème de la "Moselle Déracinée" est proposée à l'occasion de la Foire Internationale de Metz (jusqu'au 5 octobre 2020).

L'exposition réunit photographies, documents d'archives, témoignages filmés, reconstitution de décors et bornes interactives.

Le départ des Mosellans

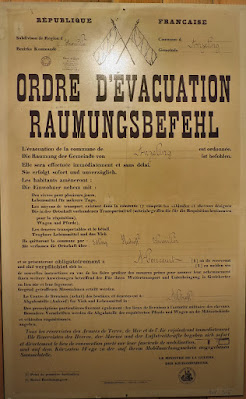

Le 1er septembre 1939, l'état-major donne l'ordre aux préfets d'évacuer une zone allant de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le long des frontières de l'Allemagne et du Luxembourg. L'opération était prévue depuis 1926 ; l'objectif est de mettre à l'abri les populations civiles et de faciliter les mouvements de troupes le long de la ligne Maginot en cas d'offensive allemande.

Les évacués ont peu de temps pour préparer leurs bagages, limités à 30 kg avec des vivres.

menaçant les pilleurs de peines allant jusqu'à la mort.

Les évacués sont rassemblés dans des bus ou des trains, et doivent parfois supporter un voyage pénible en wagon de marchandise pendant plusieurs jours.

Au total, 200 000 Mosellans sont évacués jusqu'en mai 1940. Une seconde évacuation a lieu lors l'arrivée de l'armée allemande en mai 1940, concernant 100 000 personnes supplémentaires.

100 000 Mosellans sont ensuite expulsés par les Allemands entre juillet 1940 et avril 1941. Ils sont considérés comme "inassimilables" par les autorités qui mettent en place une politique de germanisation de la région.

L'installation dans les départements d'accueil

48 départements ont accueilli les évacués, dont la Charente, la Vienne et la Charente-Maritime.

Ils sont hébergés provisoirement dans des hébergements plus ou moins improvisés. Ils doivent s'adapter à une nouvelle région, trouver du travail et faire face aux difficultés de ravitaillement liées à la guerre.

Certains sont orientés vers d'autres départements en fonction de leur métier : ainsi, les mineurs rejoignent les mines de charbon du Pas-de-Calais et du Centre. D'autres deviennent ouvriers agricoles ou sont employés dans des usines, comme la poudrerie d'Angoulême. Les femmes font de la couture pour la défense nationale.

Certaines populations locales sont méfiantes envers les évacués qui parlent un dialecte germanique.

Le décret du 5 septembre 1939 permet aux Alsaciens et aux Mosellans de conserver les dispositions du droit local (école, culte, assurances sociales...).

Le clergé accompagne ses fidèles et organise des tournées pastorales et des pèlerinages.

Le retour en Moselle

Une partie des réfugiés rentrent en territoire annexé à l'été 1940. D'autres ne reviendront qu'à la fin de la guerre.

Une partie des commémorations de la "Moselle Déracinée" a dû être reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire. D'autres expositions sont prévues, comme "De gré ou de force – l’expulsion des Mosellans- 1940-1945" est prévue aux archives départementales.

Sources :

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci pour vos commentaires